Die Mobilitätswende bleibt in ländlichen Regionen oft eine Herausforderung: Während Städte bereits auf Radverkehr, ÖPNV und geteilte Mobilitätsangebote setzen, dominiert auf dem Land weiterhin das Auto. Doch Bike-Sharing mit E-Bikes könnte hier einen entscheidenden Unterschied machen – wie aktuelle Studien und Praxisbeispiele belegen.

E-Bikes als Schlüssel für mehr Reichweite und Akzeptanz

Laut einer Feldstudie des Anbieters Fifteen, die auf Interviews mit sechs deutschen Landkreisen basiert, sind E-Bikes der zentrale Hebel für erfolgreiche Bike-Sharing-Systeme in ländlichen Gebieten. Sie ermöglichen längere Strecken, überbrücken Steigungen und sprechen neue Zielgruppen an – etwa ältere Menschen oder Pendler ohne Auto.

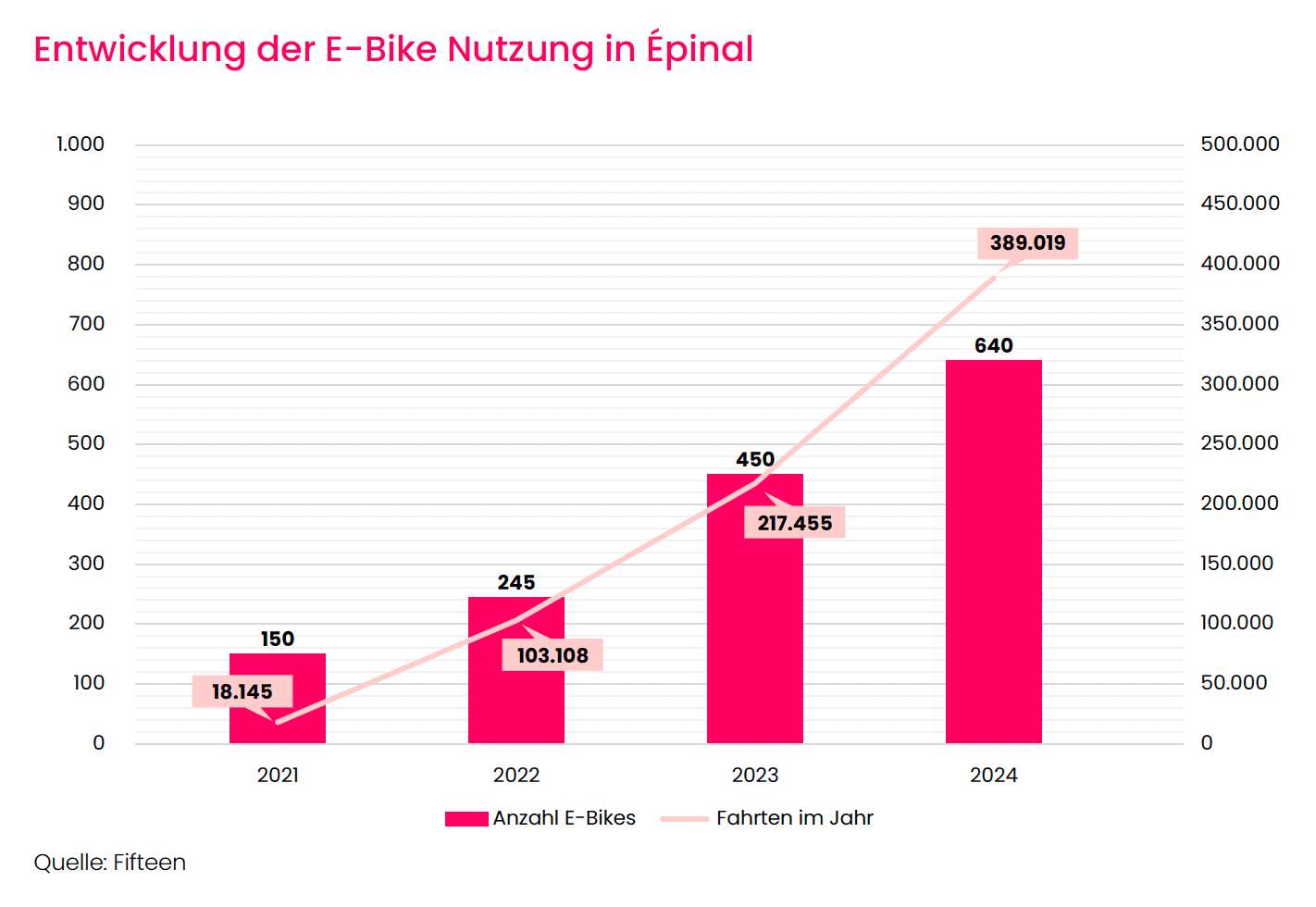

In Frankreich, wo Systeme wie Vilvolt im Gemeindeverband Épinal bereits seit 2021 erfolgreich laufen, zeigen die Zahlen Wirkung: Die Nutzung stieg von 1,47 auf 2,6 Fahrten pro Rad und Tag, bei gleichzeitig wachsender Flotte. 66 % der Nutzer gewinnen durch das Angebot an Autonomie, 52 % reduzieren ihre Pkw-Nutzung.

Deutsche Landkreise zögern – trotz Potenzial

In Deutschland fehlen vergleichbare Erfolgsmodelle noch. Zwar steigt das Interesse an E-Bike-Sharing, doch hemmen strukturelle Hürden die Umsetzung:

- Fehlende Kapazitäten: Mobilitätsmanagement liegt oft in der Hand Einzelner, die neben Klimaschutz und Verwaltung kaum Zeit für neue Projekte haben.

- Unklare Zuständigkeiten: Kommunen und Landkreise agieren ohne abgestimmte Rollenverteilung.

- Finanzierungslücken: Fördermittel sind schwer zugänglich, langfristige Betriebsmodelle fehlen.

Dabei wäre der Bedarf da: 38 % der Befragten in einer französischen Impact-Studie hätten ohne Bike-Sharing das Auto genutzt, 39 % fuhren zuvor kaum Rad.

Sieben Erfolgsfaktoren für ländliche Bike-Sharing-Projekte

Die Studie identifiziert konkrete Handlungsempfehlungen:

- Klare Zuständigkeiten zwischen Kommunen und Landkreisen definieren.

- Langfristige Finanzierung statt kurzfristiger Pilotprojekte.

- Fokus auf Mobilitäts-Hubs wie Bahnhöfe oder Schulzentren.

- Alltagstauglichkeit durch einfache Tarife (z. B. 1 € pro Fahrt) und Langzeitmieten.

- Wartungsarme Systeme mit modularen Stationen ohne Tiefbau.

- Datenbasierte Steuerung für bedarfsgerechte Expansion.

- E-Bikes als Standard – sie erhöhen Reichweite und Nutzerakzeptanz.

Fazit

„Bike-Sharing ist kein Allheilmittel, aber ein wirksames Werkzeug“, so die Autoren. Erfolgreiche Beispiele wie Épinal beweisen, dass selbst kleine Gemeinden mit gezielten E-Bike-Angeboten hohe Nutzungsraten erreichen können – wenn Governance, Technik und Finanzierung stimmen. In Deutschland bleibt die Chance, solche Modelle zu adaptieren und die ländliche Mobilitätswende endlich konkret zu gestalten.

Quelle: White Paper „Hürden in der ländlichen Mobilität überwinden“ (Fifteen/DWR eco, 2025)

Kommentare werden vor der Veröffentlichung geprüft.

Bitte beachte unsere Kommentarregeln:

Wir möchten eine respektvolle und konstruktive Diskussion fördern. Kommentare, die thematisch nicht passen, beleidigend sind oder den Zweck haben, andere Leser oder Autoren herabzusetzen, behalten wir uns vor zu löschen. Denke daran, so zu schreiben, als würdest du mit echten Personen sprechen. Humor ist willkommen, politische Diskussionen sollten vermieden werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Kommentars.

Bleib auf dem Laufenden:

Du kannst den Kommentar-Feed dieses Beitrags abonnieren.

Wer immer alles mitverfolgen möchte, sollte den Hauptfeed abonnieren.